Weltweit leben etwa 500 Millionen Menschen mit Arthrose – Tendenz steigend. Angesichts der Altersentwicklung, zunehmender Fettleibigkeit und sportbedingten Gelenkverletzungen wird die Krankheit in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen.

Arthrosebetroffene leiden häufig unter Schmerzen, Steifheit und damit verbundenen Funktionseinbußen.

Eine optimale Behandlung von Arthrose an Hüfte und Knie verbessert Gesundheit und Lebensqualität, ermöglicht eine Teilhabe am Arbeitsleben und führt dazu, dass Betroffene weniger Leistungen aus dem Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Leider erhalten die meisten Menschen mit Arthrose jedoch keine optimale Behandlung.

Trotz Forschung ist eine Heilung der Arthrose nicht in Sicht. Daher sind nicht medikamentöse Behandlungen von zentraler Bedeutung: Es gilt, die Symptome zu lindern und die körperliche Funktion zu verbessern oder wenigstens zu erhalten. Eine EULAR-Arbeitsgruppe hat die evidenzbasierten Empfehlungen für nicht pharmakologisches Management aktualisiert. Sie basieren auf den aktuellsten Erkenntnissen aus wissenschaftlichen Studien und/oder Expertenmeinungen.

Die wesentlichen Ergebnisse im Überblick:

- Nutzen Sie einen biopsychosozialen Ansatz für Ihre Behandlung!

Die Behandlung von Betroffenen mit Hüft- oder Kniearthrose sollte nach der Erstuntersuchung einen biopsychosozialen Ansatz verfolgen und den körperlichen und psychologischen Status berücksichtigen, Aktivitäten des täglichen Lebens, soziale und berufliche Teilhabe und soziale sowie umweltbedingte Faktoren mit einbeziehen.

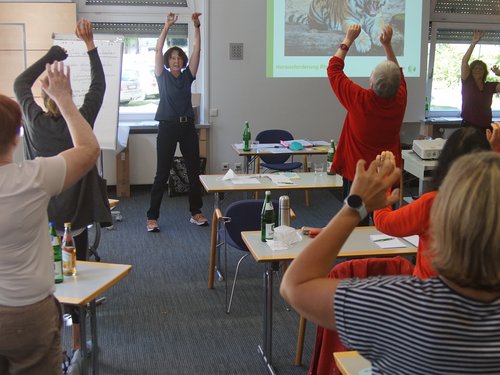

Menschen mit Arthrose sollten einen individuellen Behandlungsplan angeboten bekommen, der die verschiedenen zentralen, nicht medizinischen Ansätze umfasst. Hierzu gehören Information, Schulung, Bewegung, Krankengymnastik, Schmerztherapie, Gewichtkontrolle und Diät. Eine Kombination dieser Maßnahmen hat dabei eine größere Wirksamkeit

auf Schmerzen und Funktion als ein oder zwei Einzelmaßnahmen.

Die Behandlung sollte auf einer gemeinsamen Entscheidungsfindung beruhen, die die Bedürfnisse, Präferenzen und Fähigkeiten der einzelnen Person berücksichtigt.

- Helfen Sie sich durch Selbstmanagement!

Menschen mit Hüft- oder Kniearthrose sollten über Selbstmanagement aufgeklärt und informiert werden. Wichtig ist, dass bei späteren ärztlichen Besuchen diese Selbstmanagementstrategien wiederholt werden, um eine Nachhaltigkeit zu erzielen.